解密《西游记》,以数明真理

作者:初一(8)班 詹敏

发布日期:2025-05-10

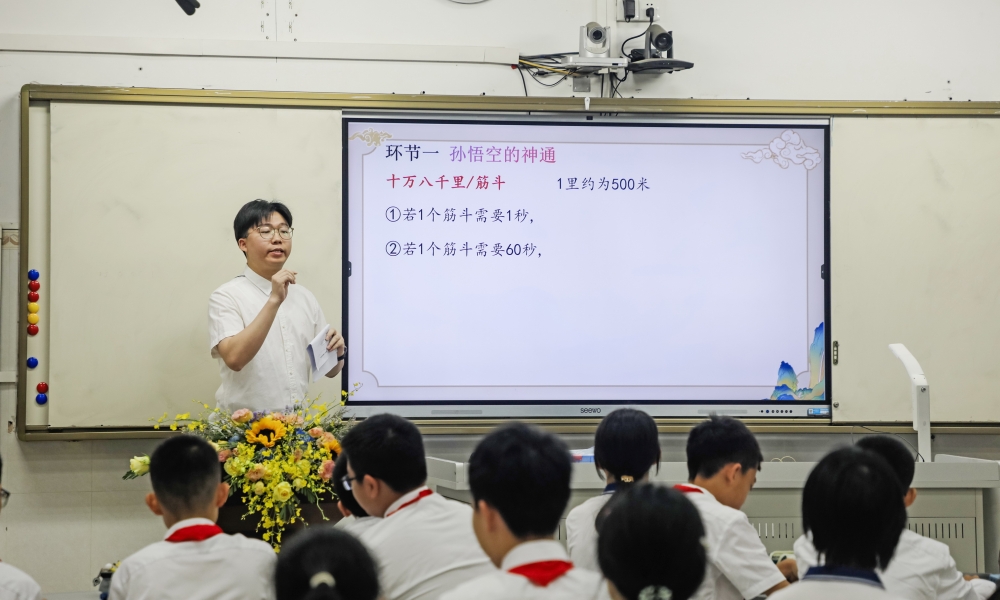

5月5日,中山大学附属中学“AI赋能,智教慧创”校园开放日活动如约而至。上午第一节课,语文锁玉老师与数学徐子亮老师为我们携手带来了一节以“《西游记》中的数学密码”为主题的“智融共生”直播课。

课堂伊始,锁老师以“金箍棒”的重量为契机,巧妙地将语文与数学两科相融合。孙悟空的金箍棒重一万三千五百斤,这个数字暗合人体昼夜呼吸次数之和。《黄帝内经》中记载“人一日一夜,凡一万三千五百息”,可见作者吴承恩将生命的密码镌刻于定海神针的重量里。

随后,徐老师以孙悟空的七十二变为背景,通过数学原理为我们揭示了其中的奥秘。在《西游记》中,孙悟空神通广大,精通七十二变;而徐老师则以数字“72”为突破口绘制等腰三角形,并引导同学们自主添加角平分线,发掘“72”中所蕴含的无限思想。

阳光漫过博学楼的窗棂,一幅语文与数学相融合的画卷缓缓铺展在老师、同学与来往的参观者的眼前:这幅画里,我们拿起纸笔共同计算速度、时间与距离;我们在“天上一日,下界一年”中了解时间膨胀与极限思想;我们通过《西游记》中的片段,共谈古代文学之美,同叹数学原理之妙······

课堂上,我们在《西游记》的字里行间发现数学密码,发觉古典的文学与抽象的数学公式竟在云端跳起双人舞。这场奇妙而有趣的学科对话告诉我们:文学是用文字写就的数学,数学是用符号谱写的诗篇。取经之路的终点不是雷音寺,而是人类用理性与想象共同构建的真理圣殿。