精神卫生与健康生活

老师们、同学们,早上好!

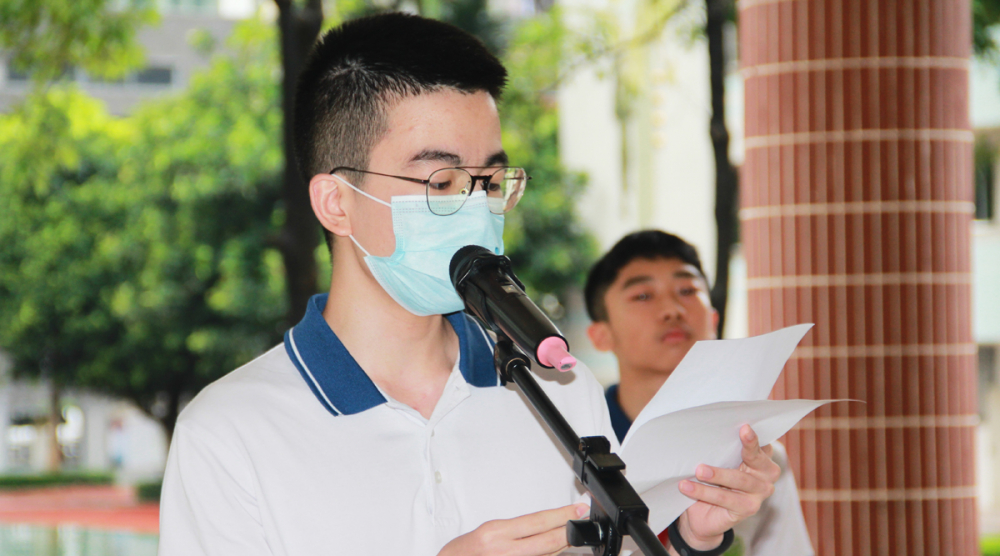

我是高三4班的周浩。今天我讲话的主题是:精神卫生与健康生活。

《2019中国抑郁症领域白皮书》调查显示,中国现存抑郁症患者人数约为2600万,但其中得到及时、有效治疗的人数占比不足10%。由于我国总人口基数大,所以绝对数大。若患得不到及时治疗,即便是普通的心理障碍,也有发展成终身精神残疾的潜在威胁。健康的生活需要良好的精神状态作保障,正视、重视精神卫生问题,及早发现并积极治疗是至关重要的。

心理障碍与精神疾病,除了我们熟悉的抑郁症,还有强迫症、双相情感障碍、精神分裂症,以及俗称老年痴呆的认知障碍等等。生活、学业的压力、家庭环境氛围,或是基因遗传等等,都有可能是精神疾病的病因。尽管许多人对于这些疾病的名称有些许陌生,但是各类数据表明:精神健康问题远比我们想象的要普遍。有人预计,每13个人当中就有一个人存在着不同程度的心理健康问题。

那为什么会有这么多的患者得不到治疗呢?首先,国家和政府对于精神卫生的医疗经费投入不足,医疗资源的分配也不均匀,有“就诊难”的现象。其次,公众对于精神卫生问题的认知与了解有限,甚至存在对患者的误解、歧视与排挤,这降低了患者积极求医的意愿。另外,许多患者缺乏自我评估能力,忽视异常行为与情绪,错过最佳就诊时期。

在我国,人均拥有的精神科医生数量远远低于发达国家;注册的心理咨询师数量少;有的医院甚至没有开展精神卫生科室的条件,这一现象在偏远地区更为明显。专业人员成为稀有资源,医院精神科门诊“爆满”成为日常。“挂号难”是阻碍精神疾病患者求医路的绊脚石。对于潜在患者,由于自我评估能力低甚至没有,自己或是周边亲近的人无法及时察觉问题;也有可能因为工作、家庭的缘故而没有及时就诊,所以,会导致问题越来越严重。

目前,许多人对于精神疾病的认知仍然停留在“不受控制”、“存在危险”的层面,对于患者驱之避之。许多人对精神疾病的了解甚少,还有人将其视为超现实、非客观存在的现象,缺乏“同理心”。社会对于精神疾病的包容度低,患者无法感受到支持,所以,很多患者不敢求医,抗拒求医,即使求医了,也常对康复所抱信心不足。

资源的匮乏、社会的误解、自身的原因等等,都属需要着手解决的问题。首先,政府应注重精神疾病救治人才的培养,并注重资源分配,通过各种手段积极提升精神卫生救治工作。其次,我们应该通过各种方式向公众普及相关的知识,消除歧视,令患者感受到支持,有动力配合治疗。最后,对于患者,不要害怕,正视自己的面临的问题,及时、尽早向信赖的人求助,积极配合治疗,对康复抱有信心。同时,我也呼吁对心理健康、精神卫生方面感兴趣的人投入到这一方面的学习中。

作为一名曾经的双相情感障碍患者,我想说:精神疾病患者需要社会的关爱、需要他人的支持,但最需要的,是自己能突破一切困难的坚定信心和眼神。“What doesn’t kill you makes you stronger.”杀不死你的东西,只会让你更强大。

我的讲话到此,感谢!